1. L’expression est extraite d’Ulysses de James Joyce, p. 45, pensée par Stephan Dedalus dans son

monologue-errance sur la plage de Sandymount, en prise avec la (im)possibilité

de décrire la perception, voire de la (in)conscientiser. Le concept est

emprunté au Laocoon de Lessing, qui y

postule que dans l’image, l’action narrative est lisible si les différents

moments (l’un après l’autre) coexistent dans l’espace l’un à côté de l’autre.

2. A-figuration : j’entends par là une sorte de non

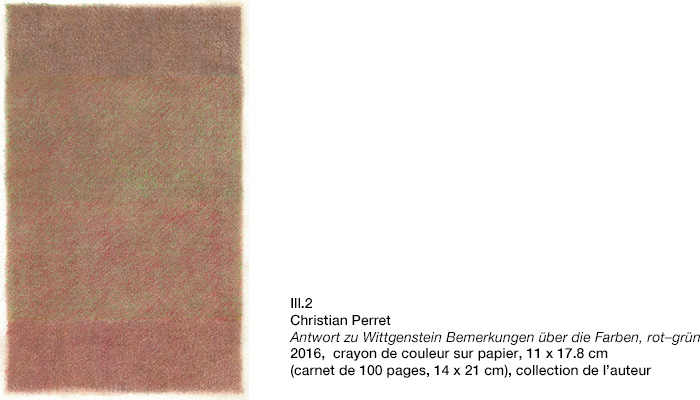

figuration, quoique non sous son sens négatif (qui pourrait supposer un versant

positif ou un contraire tel “abstraction”), mais sous son aspect privatif

(privé de figuration, sans autre versant ou contraire possible). J’étendrai cet

usage ; ainsi trouvera-t-on “a-perception”, “a-coloration”, etc. ou une

même utilisation des préfixe “dé-”, tels ”dé-faire”, “dis-” ou d’autres

préfixes indiquant le privatif. Afin de marquer l’intentionnalité de cette

privation, le manque qu’elle creuse, l’absolu écart, la contradiction ouverte

en question sans réponse possible, la graphie au tiret long, tels “a–figuration”, “dis–paraître”,

“in–visible”, voire “haut–bas”, etc. sera utilisée, laissant au

tiret court la possibilité d’une conjonction, ainsi de :

“monologue-errance”.

3. Extrait

du poème Hafen, de Paul Célan, in »Atemwende« .

4. Extrait du poème Der Schnee, de Robert Walser, in »Der Schnee fällt nicht hinauf

5. Sur le

(quasi) concept de « différance » voir Jacques Derrida, Marges de la philosophie.

6. Maurice

Merleau-Ponty, L’Œil et l’Esprit, p.

19.

7. Runge, Lettre à Goethe, reproduite par Goethe

dans son Traité des couleurs, citée

par Ludwig Wittgenstein, Remarques sur

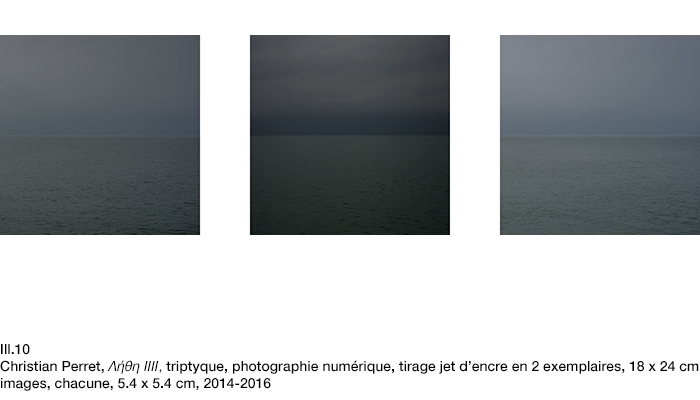

les couleurs (I, 21)

8.

Wittgenstein, Remarques sur les couleurs

(III, 30)

9. Idem

(III, 163). Voir également les Remarques suivantes :

I, 9 :

« Toutefois, même si le vert n’est pas une couleur intermédiare entre le

jaune et le bleu, ne pourraît-il y avoir des gens pour qui existerait un jaune

tirant sur le bleu, un vert tirant sur le rouge ? Des gens par conséquent

dont les concepts de couleur s’écarteraient des nôtres – puisqu’aussi

bien les concepts de couleur des daltoniens s’écartent déjà de ceux des gens

normaux, et qu’il n’est pas nécessaire que tout écart par rapport à la norme

constitue une cécité, un défaut. »

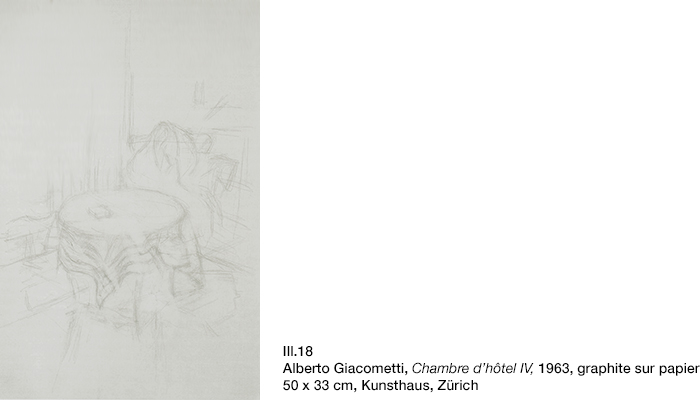

I,

10 : « Prenons maintenant quelqu’un qui a appris à trouver un ton

plus jaune, plus blanc, plus rouge qu’un ton donné, ou à le mélanger, etc.

– quelqu’un donc qui possède le concept de couleur intermédiare –

et invitons-le à nous montrer un vert tirant sur le rouge. Il se peut qu’il ne

comprenne tout simplement pas un tel ordre et qu’il réagisse à peu près comme

si on avait exigé de lui qu’après nous avoir montré un polygone régulier à quatre,

cinq ou six angles, il nous en montrât un à un seul angle. Mais que se

passerait-il si, sans hésiter, il nous indiquait un certain échantillon de

couleur (disons, une sorte de brun-noirâtre, comme nous le

nommerions ? »

I,

11 : « Quelqu’un pour qui un vert tirant sur le rouge serait quelque

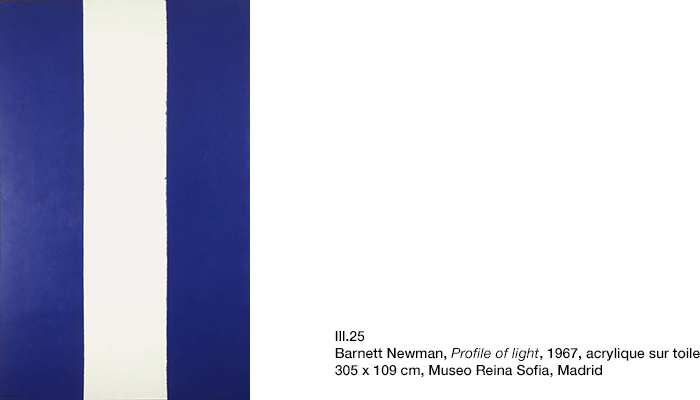

chose de bien connu devrait être capable de produire une série de couleurs qui

commencerait avec le rouge et finirait avec le vert, et qui formerait,

peut-être également pour nous, une transition continue entre ces deux termes.

On s’apercevrait alors que là où nous voyons chaque fois le même ton (par

exemple le même ton de brun), il verrait, lui, tantôt un brun, tantôt un vert

tirant sur le rouge. On s’apercevrait par exemple qu’il serait capable de

distinguer quant à la couleur deux compositions chimiques qui, pour nous,

possèdent la même couleur, et qu’il nommerait l’une brune et l’autre

vert-tirant-sur-le-rouge. »

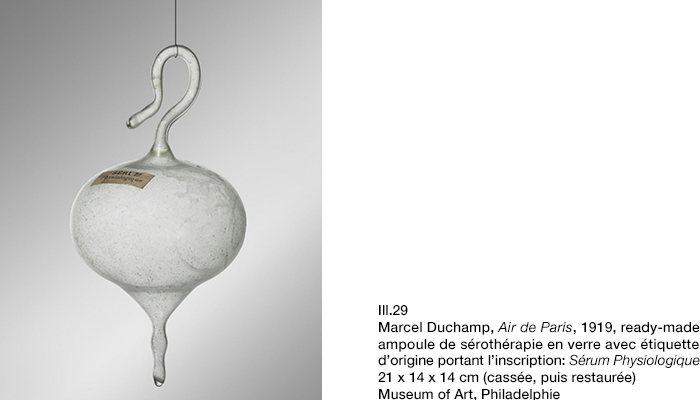

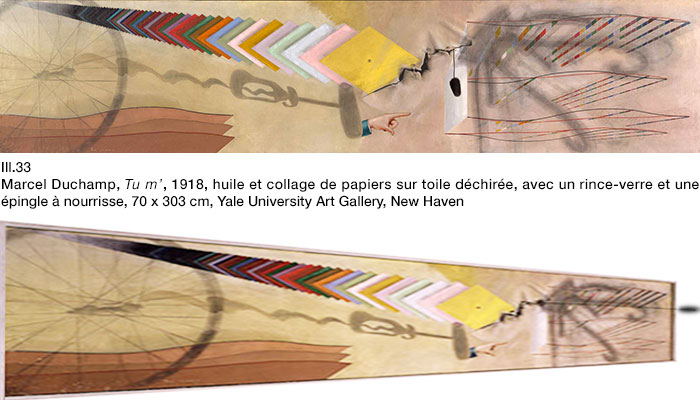

10. Allusion

au ready-made Fountain, urinoir signé

R. Mutt 1917, de Marcel Duchamp, duquel il sera plus tard question, voir les

parties titrées : A–percevoir,

à concevoir ; A–concevoir

et Zéro infini.

11. Maurice

Blanchot, La pensée et l’exigence de

discontinuité, in « L’Entretien infini », pp. 5-8. Citer ceci ici

est non seulement constation de l’avtivité d’enseignement que je conduis depuis

1994, c’est aussi penser la possiblité d’un déplacement de cette argumentation

dans la pratique artistique : au maître substituer l’artiste, émetteur, à

l’élève le “regardeur”, récepteur. Ce point sera repris dans la partie titreée Entre-deux à propos de la performance The Artist is Present de Marina Abramović.

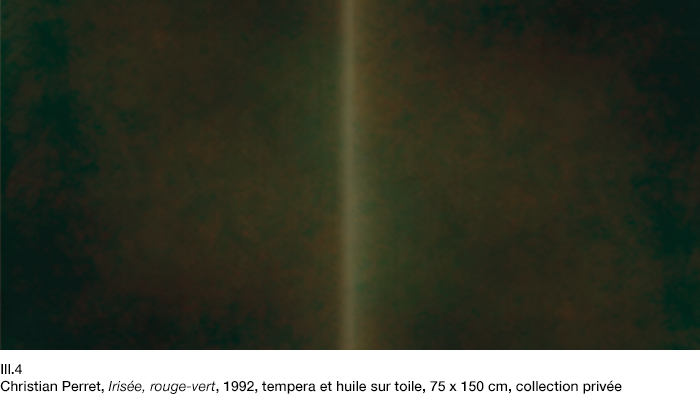

12. Toile

de coton ou de lin montée sur châssis, enduite de colle de peau de lapin, puis

de cette colle avec un blanc de chaux – ou un ocre, une sienne brûlée,

quelque terre brune de prédilection.

13. Xavier de Langlais, La Technique de la peinture à l’huile, p. 228 : « Peinture brillante à la térébenthine de

Venis et au siccatif de Harlem.

[…]

Agglutinant.

(A ajouter

aux couleurs du commerce, en tubes, à raison de 10 gouttes pour le volume d’une

noix de couleur)

| baume de thérébentine de Venise : | 20 grammes |

| essence de thérébentine ordinaire : | 40 grammes |

| siccatif de Harlem : | 15 grammes |

| huile de lin polymérisée : | 15 grammes |

Diluant.

(Pour servir de vernis à peindre en cours

d’exécution)

| baume de thérébentine de Venise : | 10 grammes |

| essence de thérébentine ordinaire : | 40 grammes |

| siccatif de Harlem : | 30 gouttes |

| huile de lin polymérisée : | 30 gouttes » |

Technique personnelle pour épaissir le glacis

et le rendre plus émaillé :

Ajouter à l’agglutinant mêlé de couleur du

jaune d’œuf, dans la proportion du quart du volume ; chauffer le mélange

au bain-marie, sans bouillir, et laisser refroidir une journée. Est obtenue une

pâte transparente et vitrifiée que l’on peut poser en aplat avec une brosse

large (glacis de grande surface) ou en épaisseur avec un pinceau fin (détail,

telle la brillance d’une perle chez Van Eyck).

14. Voir Heidegger, Etre et temps ; reste que le mot « Dasein » à la traduction

heideggerienne si complexe (être là, être-le-là, être-l’ici-et-le-maintenant,

être-ancré-situé-dans-le-temps) est usité avant Heidegger dans le sens commun

d’exister, par exemple par Brückner, qui clôt (in-achève) son Lenz, par la phrase : […]sein Dasein war ihm eine notwendige Last. – So

lebte er hin.« - traduite par Dietrich en :

« […] son existence était pour lui un fardeau nécessaire. C’est ainsi que

se passait sa vie [c’est ainsi qu’il vécu en soi – qu’il in-vécu]. » Un

existé qui dans la culture allemande a sa charge.

15. Sur le concept de parution, voir en

particulier les ouvrages de Jean-Luc Marion, dont Etant donné ; essai d'une phénoménologie de la donation.

16. Heidegger, Remarques sur art, sculpture, espace, p. 27 : « Qu’est-ce

donc que l’espace en tant qu’espace ? Réponse : l’espace espace [Raum räumt]. Espacer signifie : essarter, dégager, donner du

champ-libre, de l’ouverture. Dans la mesure où l’espace espace, il libère le

champ-libre et avec celui-ci offre la possibilité des alentours, du proche et

du lointain, des directions et des frontières, la possibilité des distances et

des grandeurs. »

17.

Diderot, La Raie de Chardin au Salon de

1763.

18. Celui de Marcel Proust décrivant la mort de

Bergotte devant La Vue de Delft de Vermeer

dans La Prisonnière, Folio, pp. 176-177

(voir la partie titrée Entr’ aperçues

de cette étude)

19. James

Joyce, Ulysses, pp. 45-46. Traduction

française : Ulysse, trad.

Morel, Folio, vol. 1, pp. 55- 56 :

« Inéluctable

modalité du visible : tout au moins cela, sinon plus, qui est pensé à travers

mes yeux. Signatures de tout ce que je suis appelé à lire ici, frai et varech

qu'apporte la vague, la marée qui monte, ce soulier rouilleux. Vert-pituite,

bleu-argent, rouille : signes colorés. Limites du diaphane. Mais il ajoute :

dans les corps. Donc il les connaissait corps avant de les connaître colorés.

Comment ? En cognant sa caboche contre, parbleu. Doucement. Il était chauve et

millionnaire, maestro di color che sanno.

Limite du diaphane dans. Pourquoi dans ? Diaphane, adiaphane. Si on peut passer

ses cinq doigts à travers, c'est une grille, sinon, une porte. Fermons les yeux

pour voir.

Maintenant ouvre les yeux. Oui, mais pas tout de suite. Si

tout s’était évanoui ? Si en les rouvrant je me trouvais pour jamais dans le

noir adiaphane ? Basta. Je

verrai bien si je peux voir.

Regarde maintenant. Tout est demeuré à sa place hors de toi :

maintenant et à jamais, dans tous les siècles des siècles. »

20. 20. Montherlant, Henry de, Les Bestiaires, in « Trois romans: Le Songe, Les Bestiaires, Les Célibataires », p. 375.

21. Verklärte Nacht (Nuit éclairée ou « Nuit

transfigurée »), sextuor à corde d’Arnold Schönberg, op. 4, 1899.

22. Exemple

non-visuel des plus probants : l’effet produit par le Continuum pour clavecin de Georgy Ligeti.

23. Marcel

Proust, extrait de Jean Santeuil,

cité par Georges Raillard, Peindre qu’on

ne voit pas, in « L’Ecrit du temps » N° 17, p. 77.

24. Maurice

Blanchot, Thomas l’obscur (nouvelle version), pp. 15-18.

25. Voir la thèse kantienne séparant phénomène et noumène,

développée par Husserl puis par la phénoménologie. Cf, particulièrement :

Kant, Critique de la raison pure et Critique de la faculté de juger ;

Husserl, Idées directrices pour une

phénoménologie (Ideen I), Méditations cartésiennes et Problèmes fondamentaux de la phénoménologie ;

Merleau-Ponty, L’Œil et l’esprit, Le Visible et l’invisible et Phénoménologie

de la perception.

26. Maurice

Blanchot, L’Espace littéraire, pp.

26-31.

27. Paul

Celan, Der Meridian, Rede anläßlich der

Verleihung des Georg-Büchner-Presises, Darmstadt, an 22. Oktober 1960 in

« Le Méridien et autres proses », pp. 71-72, trad. Launey :

« … “simplement il lui était parfois désagréable de ne pouvoir marcher sur

la tête.”

Celui qui

marche sur la tête […], – celui qui marche sur la tête, il a le ciel en

abîme sous lui. »

28. Maurice

Blanchot, L’Espace littéraire, p. 21.

29. Voir la

description de Gabrielle Dufour-Kowalska, Caspar

David Friedrich, pp. 105-110 : « Le tableau se divise en trois

parties […] formant trois plans superposés qui se donnent immédiatement comme

tels, plutôt qu’en perspective.

[…] Le

paysage n’inclut aucune verticale, mais il n’oriente pas non plus le regard

selon une perspective horizontale.

[…] A trois

parties qui divisent le tableau correspondent […] trois éléments : la

terre, l’eau et l’air […]. [Une] densité en profondeur et sans volume confère

une dimension nouvelle aux trois éléments représentés, transforme leur être

naturel et extérieur en substance qui se referme sur soi et s’ouvre en dedans

sur le modèle intérieur, présent et insaisissable en chaque point du tableau.

L’élément

terrestre, liquide ou aérien remplit tout l’espace, se substitue à son réceptacle

vide, et abolit son extension naturelle. Le tableau éveille un sentiment de

plénitude en même temps qu’il gêne le regard, mettant le specateur mal à

l’aise, à moins que ce dernier ne s’abandonne au jeu des éléments réducteurs et

consente à regarder autrement, à travers les formes ou plutôt l’absence de

formes.

[…] [La]

petitesse infime [du moine] signifie moins la présence dérisoire de l’homme

dans l’immensité de l’univers – c’est l’interprétation la plus courante

– que le pur regard […]. Cest le regard des “yeux auxquels on a coupé les

paupières” [Kleist], un regard corrélatif d’un espace total et un, qui ignore

le divers et le multiple et contemple un paysage dans lequel il n’y a rien à

voir. Il n’est pas orienté par un objet quelconque, il a cessé de se projeter

au dehors et se réduit à son flux intérieur. Le moine symbolise [?] la pure

subjectivité du regard.

[…] La

situation inconfortable du specateur [est celle de] l’impossibilité de voir et

de vivre le paysage de Friedrich, le non voir auquel est condamné notre regard

devant la mer “absente”. Regard d’yeux sans paupières, qui a perdu l’usage

normal de la vue […] [ayant perdu toute perspective, toute orientation,

toute capacité de saisie face au vide et à une substance qui abolit l’espace.] »

30. Maurice

Blanchot, L’Espace littéraire, pp. 170-172.

31. Idem,

p. 341 (annnexe II, Les Deux versions de

l’imaginaire).

32.

Nietzche, Nachgelassene Fragmente

7(64), 1883 ; Fragment posthume 7(64) in « La Naissance de la

tragédie », p. 193.

33. A ce propos, les séries de Sophie Calle sur Les Aveugles, quoique exposition très

littérale inspirée du texte de Diderot (Lettre

sur les aveugles), apporte quelques indices, dont cette réponse :

« La beauté, je suis ennuyé de la beauté. Je ne veux pas de la beauté ou

des images dans ma tête qui la représente. Puisque je ne peux pas l’apprécier

je m’enfuis chaque fois que je peux pour ne pas la rencontrer ». Ce

témoignage, mis en scène comme toute la série (portrait photographique de

l’aveugle, texte de ses paroles, image photographique illustrant son dire)

n’est, c’est sa force, accompagné d’aucune image.

34. Exactement comme l’image prégnante de l’œil “tranché”

par la lame de rasoir dans Un Chien

andalou, film de Buñuel et Dali.

35. Heinrich von Kleist, Article

sur Le Moine au bord de la mer de

Caspar David Friedrich, cité par Gabrielle Dufour-Kowalska, Caspar David Friedrich.

36. Maurice Blanchot, La

Folie du jour, pp. 17-20

37. Marcel Proust, La

Prisonnière, pp. 176-177, décès de Bergotte dont l’intégralité du passage

est le suivant :

« Il mourut dans les circonstances suivantes : une

crise d’urémie assez légère était cause qu’on lui avait prescrit le repos. Mais

un critique ayant écrit que dans la Vue

de Haarlem de Ver Meer (prêtée par le musée de La Haye pour une exposition

hollandaise), tableau qu’il adorait et croyait connaître très bien, un petit

pan de mur jaune (qu’il ne se rappelait pas) était si bien peint qu’il était,

si on le regardait seul, comme une précieuse œuvre d’art chinoise, d’une beauté

qui se suffirait à elle-même, Bergotte mangea quelques pommes de terre, sorti

et entra à l’exposition. Dès les premières marches qu’il eut à gravir, il fut

pris d’étourdissements. Il passa devant plusieurs tableaux et eu l’impression

de la sécheresse et de l’inutilité

d’un art si factice, et qui ne valait pas les courants d’air et de

soleil d’un palazzo de Venise, ou d’une simple maison au bord de la mer. Enfin

il fut devant le Ver Meer qu’il se rappelait plus éclatant, plus différent de

tout ce qu’il connaissait, mais où, grâce à l’article du critique, il remarqua

pour la première fois des petits personnages en bleu, que le sable était rose,

et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Ses

étourdissements augmentaient ; il attachait son regard, comme un enfant à

un papillon jaune qu’il veut saisir, au précieux petit pan de mur. “C’est ainsi

que j’aurai dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs, il aurait

fallu passer plusieurs couches de couleur, rendre ma phrase en elle-même

précieuse, comme ce petit pan de mur jaune.” Cependant la gravité de ses

étourdissements ne lui échappait pas. Dans une céleste balance lui

apparaissait, chargeant l’un des plateaux, sa propre vie, tandis que l’autre

contenait le petit pan de mur si bien peint en jaune. Il sentait qu’il avait

imprudemment donné la première pour le second. “Je ne voudrais pourtant pas, se

dit-il, être pour les journaux du soir le fait divers de cette exposition.” Il

se répétait : “Petit pan de mur jaune avec un auvent, petit pan de mur

jaune.” Cependant, il s’abattit sur un canapé circulaire ; ainsi

brusquement il cessa de penser que sa vie était en jeu et, revenant à

l’optimisme, se dit : “C’est une simple indigestion que m’ont données ces

pommes de terre pas assez cuites, ce n’est rien.” Un nouveau coup l’abattit, il

roula du canapé par terre où accoururent tous les visiteurs et gardiens. Il

était mort. »

Si pour E. Robert (notes de l’édition Gallimard Folio, p.

429) le petit pan se trouve à l’extrême droite du tableau, parmi multiples murs

jaunes, ce même si on y perçoit pas d’auvent mais la partie supérieure d’un

pont basculant ; pour J. Pavent, Les

Ecarts d’une vision, présentation de l’extrait du texte dans Proust, Petit pan de mur jaune, La Différence,

p. 45), il est également à l’extrême droite « sur lequel déborde à gauche

l’auvent de la toiture d’une maison voisine » - ce se reprenant de

l’évidence de l’avoir d’abord vu, sous la parole d’une guide (« petit pan

de mur jaune, du reste, qui n’est pas un mur mais un toit ») en toiture,

au dessus de la muraille qui joint la fortification portuaire et la bâtisse qui

le suit. Pavent démontre par ailleurs l’intérêt à ce déport perceptif vers le

« moins évident ».

38. Stéphane Mallarmé, Le

Démon de l’analogie in « Divagations », éditées dans Igitur, Divagations, Un Coup de dés, pp.

85-87 (pagination Gallimard Folio).

39. Emmanuel Kant, Critique

de la faculté de juger, § 23.

40. Idem, § 27.

41. Idem, § 23.

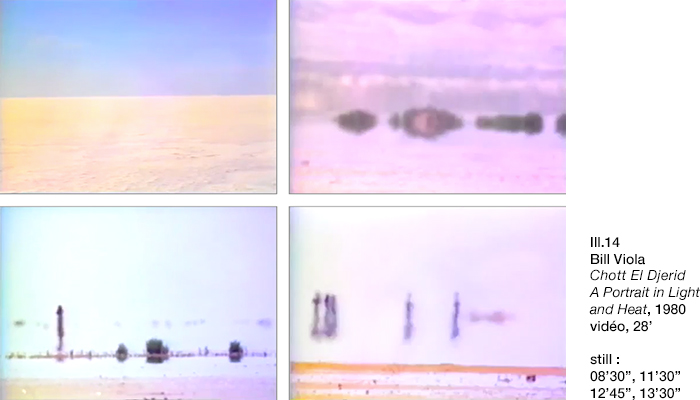

42. Bill Viola, Chott

El Djerid, A Portrait in Light and Heat, projeté en RVB au Centre pour

l'image contemporaine Saint Gervais, Genève, 1993

43. Rares

sont sans doutes les ouvrages qu’à lecture on eu voulu écrire, sincèrement,

parce qu’on aurait pu les écrire, réellement – seul le manque de temps,

d’autre choix, la vie et ses circonstances faisont que l’on aurait été précédé.

Ainsi pour moi de la thèse doctorale de Benjamin Delmotte, Le Visible et l’intochable, la

vision et son épreuve phénoménologique dans l’œuvre d’Alberto Giacometti, où

le concept de désapparation est posé, développé, discuté à l’aulne de

l’évolution de la phénoménologie et ses conséquences esthétiques révélées. Je

ne citerai pas ici des parties de cet ouvrage, tant la citation serait

paraphrase presque intégrale de l’entier de son contenu, lu novembre 2016, bien

après les descriptions que j’ai effectuées – pour moi, des visions que je

pouvais porter sur Giacometti.

44. Rilke, Duineser Elegien [Elégies de Duino],

extraits des quatrième et première Elégies

45. Maurice

Blanchot, Thomas l’obscur, roman (1941),

pp. 12-13. La citation exacte est : « De même quand il se mit

à marcher, il se pencha en avant avec une répugnance visible, et l’on pouvait

croire que c’était non pas ses jambes, mais son désir de ne pas marcher qui le

faisait avancer. »

46. Sur le

contre-don, voir la notion de potlatch,

telle que développée par Marcel Mauss dans son Essai sur le don.

47. Emmanuel

Kant, Critique de la faculté de juger, §

27.

48. Idem, § 29.

49. Idem,

§ 26.

50. Idem,

§ 23.

51. Ce

suivant plus Sartre que Kant, puis Hüsserl, voir en particulier L’Imaginaire.

52. Cette

citation et les suivantes sont relecture découpée de la mort de Bergotte,

suivant la vue du petit pan de mur jaune dans La Prisonière, de Proust, pp. 176-177.

53. Un

point explicatif s’impose sur cette confrontation à poser comme sorte de

com–paraison. Si l’on compare deux pommes, tout au plus pourra-t-on dire

que l’une est plus jaune, l’autre plus rouge (la comparaison de deux mêmes

renvoyant chaque élément à lui-même). Si l’on compare une pomme et une poire,

tout au plus pourra-t-on dire qu’un des fruits est plus acide, l’autre fruit

plus doux (la comparaison de deux semblables les renvoyant à ce qui les rend

semblables, ce qui est et l’un et l’autre). Si l’on compare une pomme et un

lac, alors se produit parfois la possibilité que la comparaison de ces deux

absolus dissemblables face advenir un terme, une idée, un concept qui n’était

ni dans un terme, ni dans l’autre, ni à leur conjonction ; soit quelque chose

de tout à fait innatendu. Il s’agirait, dans l’apparent illogisme de la

méthode, d’une com–paraison qui fait paraître de l’autre plutôt que du

même ou du commun. C’est cette tension que je tente ici, à la manière de la

célèbre « rencontre fortuite sur une table de dissection d'une

machine à coudre et d'un parapluie » (Lautréamont, réemployé par Breton

et les surréalistes).

54. Chardin préparait aussi minutieusement ses peintures que

ses modèles ; installant, combinant, cherchant un équilibre de tension

– en particulier pour ses natures mortes. Il peignait sur des toiles

sombres, préparées à la terre de sienne brûlée, et remontait patiemment sa

peinture vers les clairs, les faisant suinter couche après couche de la masse

du fond ; ce alors qu’il intensifiait les ombres par des jus froids,

verdâtres, plus foncés que le fond. Les accents très clairs comme les traits

sombres s’inscrivent comme en éclat, d’un coup de pinceau rapide –

« écume jetée », écrit Diderot, op.

cit. Cette lente préparation devait culminer en des instants singuliers de

rapidité.

55. « Et

pourtant elle se meut », phrase attribuée à Gallilée sortant de sa

rétractation (1633) – dont il reste utile de rappeler que la condamnation

prononcée par l’inquisation ne fut pas motivée par le fait qu’il émit l’hypothèse

d’une terre en rotation autour du soleil, mais bien par son incapacité à la

prouver scientifiquement.

56. Titre

du texte manifeste de Barnett Newman, publié en 1948.

57. Sur ce

public, voir les photographies de Thomas Struth, Museum, série éloquante.

58.

Extraits de The Sublime is now, texte

manifeste de Barnett Newman

59.

Traduction des extraits tels que publiés dans Art en théorie 1900-1990, une anthlogie par Charles Harrisson et Paul

Wood, trad. Baudoin, pp. 634-636.

60. Aphorisme

verbal de Franck Stella, 1964, exemplifiant la position radicale de l’art

minimal.

61. Maurice

Blanchot, Thomas l’obscur, roman (1941),

pp. 38-39.

62. Pour

reprendre la prémisse du Capital, de

Karl Marx (première phrase, 1.1.1, vol. 1, p. 561), sa relecture

“situationniste” par Debord dans La

Société du spectacle (première phrase, 1, p. 10) et l’actualiser, comptant

le gigantesque déploiement des échanges de signes, d’informations et d’images (flux

instagram, pinterest, – GAFAMA – Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft,

Ali Baba, etc.) dont, au premier temps d’écriture de cette étude (1993), personne

ne pouvait imaginer l’avènement. Ancrées à ce temps passé, ces textes, repris

et complétés par bribes jusqu’en 2017 – avec un creux de presque vingt

ans pendant lequel j’ai œuvré dans l’enseignement en communication numérique

– ne peuvent aborder ici l’actuel paradigme des échanges numériques, en

particulier d’images – “photographies” et “vidéos” réalisées via Smartphone par tous et pour personne,

qui hors s’accumuler en consultation compulsive et immédiatement “disparaître”

sous le fux de nouvelles images – échanges, sans propos, sans sens, sans

communication y compris lorsque quelque récepteur affiche (et est-ce vraiment à

l’intention de l’émetteur ?) quelques commentaires tout aussi vides. Les

points ici soulevés posent les questions sous un tel écart d’angle que des

développements trouveront plus aisément place dans d’autres études ou essais, à

venir. Il m’apparaît de même que les images que je produis depuis ma reprise

d’une activité visuelle en 2014 sont tout autant une re–prise des

préoccupations de 1993 qu’une réponse à la situation actuelle, réponse qui

prend la forme d’images de “rien” ou presque-rien, d’images qui sont

d’a–réponse, d’images qui sont des questions sans réponse possible (dans

le sens où Blanchot le postule dans La

question la plus profonde in « L’Entretien infini », pp. 12-34).

63.

Jean-François Lyotard, Le Sublime et

l’avant-garde, in « L’Inhumain, causeries sur le temps ». Les

autres citations de cette ouvrage seront référées aux titres de chapitre, et

non à la pagination.

64. Paul

Celan, phases préparatoires à Der

Meridian, in « Le Méridien et autres proses », p. 68 et p. 105.

65. Hegel, Esthétique, Introduction, Chap. 1,

Section 1, § 3.

66.

Blanchot, L’Espace littéraire, pp.

284-285. A noter que la jeune génération contemporaine à Newman va bel et bien,

du Black Mountain College au pop art,

faire entrer l’art dans la vie, le confondre à la vie personnelle, sociale,

politique, économique ; moi-même faisant par ailleurs ce choix de 1997 à

2014, via l’enseignement et la création d’une école en communication numérique

interactive ; mais c’est un choix qui peut être dit an–artistique.

67. Jean-François

Lyotard, L’Instant, Newman (sur le

sublime de Burke), in « L’Inhumain ».

68. Idem, Quelque chose comme : “communication…

sans communication” (sur le sublime de Kant)

69. Idem, Représentation, présentation, imprésentable.

70. Idem, Après le sublime, état de l’esthétique.

71.

Blanchot, L’Espace littéraire, p.

292.

72. Paul

Evdokimov, L’Art de l’icône, théologie de

la beauté, p. 151, citation complète : « Dans les maisons des fidèles,

l’icône est placée haut et au point dominant de la pièce : elle guide le regard

vers le haut, vers le Très-haut et vers l’unique nécessaire. La contemplation

orante traverse, pour ainsi dire, l’icône et ne s’arrête qu’au contenu vivant

qu’elle traduit. Dans sa fonction liturgique, symbiose du sens et de la

présence, elle sacre les temps et les lieux ; d’une habitation neutre elle

fait une “église domestique”, de la vie d’un fidèle, une vie orante, liturgie

intériorisée et continuée. Un visiteur, en entrant, s’incline devant l’icône,

recueille le regard de Dieu et ensuite salue le maître de la maison. On

commence par rendre honneur à Dieu, et les honneurs rendus aux hommes viennent

après. Point de mire, jamais décoration, l’icône centre toute la demeure sur le

rayonnement de l’au-delà. »

73. Hegel, La Philosophie de l‘esprit, in

« Encyclopédie des sciences philosophiques III », p. 462.

74. Ludwig

Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 6.522 & 7.

75. Ludwig Wittgenstein, Remarques

philosophiques, p. 84.

76. Malevitch, à propos de

son Quadrangle blanc (Carré blanc sur fond blanc) : «

J’ai troué l’abat-jour bleu des limitations colorées, je suis sorti dans le

blanc, voguez à ma suite, camarades aviateurs, dans l’abîme, j’ai établi les

sémaphores du Suprématisme. J’ai vaincu la doublure du ciel coloré après

l’avoir arrachée, j’ai mis les couleurs dans le sac ainsi formé et j’y ai fait

un nœud. Voguez ! L’abîme libre blanc, l’infini sont devant vous. »

77. Emmanuel

Kant, Critique de la faculté de juger, §

25.

78. Quadrangle, ce pourquoi il est erroné de nommer cette

œuvre et ses similaires Carré noir sur

fond blanc, Carré rouge sur fond blanc, Carré blanc sur fond blanc.

79. Exode 3.14.

80. Heidegger, Nietzsche I,

p. 104.

81. Cette citation et les suivantes, placées ensuite en

retrait et sans guillemets, sont issues de l’article La Banalité de la saturation, in « Le Visible et le

révélé » de Jean-Luc Marion, pp. 154-156, 172-176 et 179-180.

82. Un urinoir signé à l’encre noir, “renversé” par la

position de la signature, R. Mutt 1917,

proposé anonymement à exposition lors de la première manifestation des artistes

indépendants de New York, société, qui postula que “tout objet d’art adressé

serait exposé” et présidée par Marcel Duchamp. L’objet Urinoir fut refusé sous un simple prétexte de mauvais étiquetage

– le comité s’écharpant sur le statut artistique ou non de la

proposition, ne parvenant pas à déterminer “en quoi il ne serait pas de l’art”

tout en lui déniant le statut artistique – ce sous le regard discret de

son président. Duchamp, qui se cachait derrière R. Mutt, souriait sans doute

intérieurement devant la suite qu’il préparait à son coup : faire défendre

par une journaliste prête-nom le statut artistique de l’Urinoir dans la revue Dada The

Blind Man, attribuant à l’objet le statut de Bouddha de la salle de bain ; et le faire photographier par

l’artiste Stieglitz dans sa galerie d’art, sous le titre de Fountain.

83. Toutes

les citations encartées par des guillemets anglais (soit : “ ”) dans

celles de Marion (La Banalité

de la saturation) et dans leur retrait, sont de Marcel

Duchamp, tirées du film de Jean-Marie Droz,

Jeu d’échec avec Marcel Duchamp. Les hésitations de l’oralité,

signifiantes, sont conservées et identifiées par des italiques.

84. Hors

exceptions notifiées, toutes les citations encartées par des guillemets

français (soit : « ») dans celles de Marion (La Banalité de la saturation) et dans leur retrait, sont de Marcel Duchamp,

tirées de l’interview de Georges Charbonnier,

Entretiens avec Marcel Duchamp. Les hésitations de l’oralité, signifiantes,

sont conservées et identifiées par des italiques.

85. Dans

une perspective (post –) phénoménologique (et catholique, fait éludé par

l’usage que je puis en faire), Marion entend le “phénomène saturé” comme

un équivalent (amplifié et déplacé) du sublime kantien.

86. Marcel

Duchamp, “rasoir d’Ockham” en sa Lettre à

André sur Michel Carrouges, in « Duchamp de signe », p. 235. Voir

le ready-made Porte qui ne s’ouvre ni

se ferme, au 11, rue Larrey.

87.

« Quand | la fumée du tabac | sent aussi | de la bouche | qui l’exhale,|

les deux odeurs | s’épousent par | infra-mince | Marcel Duchamp », Infra-mince,

in « Duchamp du signe, p. 274.

88.

Duchamp, Alpha (B/CRI) tique –

regardeurs, in « Duchamp du signe », p. 247.

89. Le

titre et l’intention, voire le programme d’Etant

donnés s’établit très tôt, à conception de La Mariée, et est ad minima

posé en 1934, dans La Boîte verte, préface et avertissement, in « Duchamp du signe », p. 43.

90.

« Sorte de sous-titre | Retard en verre | Employer “retard” à la place de

tableau ou peinture ; tableau sur verre devient retard en verre –

mais retard en verre ne veut pas dire tableau sur verre. –

[…] –

en faire un retard dans tout le général possible, pas tant dans les différents

sens dans lesquels retard peut être pris, mais plutôt dans leur réunion

indécise. “Retard” – un retard en verre, comme on dirait un poème en

prose ou un crachoir en argent. » Duchamp, La Boîte verte, notes marginales, in « Duchamp du

signe », p. 41.

91. Lettre (sans

doute adressée en français), publiée en traduction anglaise dans Francis M.

Naumann, Affectueusement, Marcel: Ten

Letters from Marcel Duchamp to Suzanne Duchamp and Jean Crotti, in « Archives of American Art Journal, Vol. 22, No. 4 », pp. 16-17, que

je re–traduis ici en français (si de fait le sens est conservé, les mots

exacts sont peut-être trahis).

92. En

synergologie, le geste est interprété comme affirmation consciente d’un « je

m’en fiche réellement, je ne veux ni le voir ni le considérer ».

Source : Schaller Catherine, Dre en histoire de l’art et

synergologue.

93. Marcel

Duchamp est, ou a été, sans aucun doute, témoin d’un événement – ou

d’événements, dont la nature, par contre, reste dans le non-dit ou le non-dicible.

Ad minima, cet événement peut-être

considéré comme l’apparition du phénomène “art”, mais sans doute est-ce plus. Sans

aller aussi loin que l’hypothèse d’une expérience de mort imminente, formulée

par Alain Botton en seconde partie de Marcel

Duchamp par lui-même (ou presque), quelque événement “matrice” de l’œuvre a

eu lieu. Peut-être est-ce la « Révélation de Munich », selon le seul

élément que Duchamp en donne, à savoir son nom. Impossible de savoir ce qu’a

été cette révélation ; hors que Duchamp y séjourna chez Max

Bergmann, visita de nombreux musées, fit quelque peintures (dont les premières Mariées) et fréquenta peut-être des

cercles occultistes. Cette « révélation du symbolique » (de Duve in Résonnances du readymade et Cousu de fil d’or, empruntant le concept

à Lacan) est entre-lisible dans les notes (surtout les premières) de La Boîte verte, in « Duchamp du

signe » pp. 41-101 :

« La Mariée mise à nu par ses célibataires, même :

pour écarter le tout fait, en série, du

tout trouvé. – L’écart est une opération. » (p. 41)

« 1912 | La machine à 5 cœur, l’enfant pur, de nickel

et de platine, doivent dominer la route Jura-Paris. | D’un côté, le chef des 5

nus sera en avant des 4 autres vers

cette route Jura-Paris. De l’autre côté, l’enfant-phare sera l’instrument

vainqueur de cette route Jura-Paris. | Cet enfant-phare pourra, graphiquement,

être une comète, qui aurait sa queue en avant, cette queue étant appendice de

l’enfant-phare, appendice qui absorbe en l’émiettant (en poussière d’or, graphiquement,

cette route Jura-Paris. | La route Jura-Paris, devant être infinie seulement

humainement, ne perdra rien de son caractère d’infinité en trouvant un terme

d’un côté dans le chef des 5 nus de l’autre dans l’enfant-phare. | Le terme

“indéfini” me semble plus juste qu’infini. Elle aura un commencement dans le

chef des 5 nus, et n’aura pas de fin dans l’enfant-phare. | […] | Mais à son

commencement […] elle sera très finie en largeur, épaisseur, etc., pour petit à

petit devenir sans forme topographique, en se rapprochant de cette droite

idéale qui trouve son trou vers l’infini dans l’enfant-phare. » (pp.

41-42)

« Préface | Etant donnés : 1° la chute d’eau, 2°

le gaz d’éclairage, | nous déterminerons les conditions du Repos instantané (ou

apparence allégorique) d’une succession (d’un ensemble) de faits divers

semblant se nécessiter l’un l’autre par des lois, pour isoler le signe de la concordance entre, d’une part, ce Repos […] et, d’autre part, un choix de Possibilités […] | Pour ce

repos instantané = faire entrer l’expression extra-rapide. On déterminera les conditions de

meilleure exposition du Repos extra-rapide ( = apparence allégorique) d’un

ensemble. … etc. | rien Peut-être. » (p. 43)

« Avertissement | Etant donnés (dans l’obscurité) 1°

la chute d’eau | Soit, donnés 2° le gaz d’éclairage, dans l’obscurité, on déterminera (les conditions de) l’exposition

du Repos extra-rapide ( = apparence allégorique) de plusieurs collisions

semblant se succéder rigoureusement chacune à chacune par des lois, pour isoler le signe de la concordance entre

cette exposition extra-rapide […] d’une

part et le choix des possibilités légitimées par ces lois d’autre part. » (pp. 43-44)

« Comparaison algébrique | a/b, a étant

l’exposition ; b [étant] les possibilités | le rapport a/b est tout entier

non pas dans un nombre […] mais dans le signe (a/b) qui sépare a et b […] (signe de la concordance ou plutôt de.

… ? …. chercher.) | […] en laissant traîner derrière soi une

teinture de persistance dans la

situation.[…] » (p. 44)

« […] En général, le tableau est l’apparition d’une

apparence. (voir explication). […] » (p. 45)

« […] – Phénomène

ou principe de densité oscillante […] » (p. 46)

« […] Perdre la possibilité de reconnaître 2 choses semblables

– 2 couleurs, 2 dentelles, 2 chapeaux, 2 formes quelconques. Arriver à

l’impossibilité de mémoire visuelle suffisante pour transporter d’un semblable

à l’autre l’empreinte en mémoire. | Même possibilité avec des sons ; des

cervellités. » (p. 47)

« […] Peut-être se servir de cela pour l’éclaboussement. » (p. 51)

« (Epanouissement) ABC | En faire une Inscription | (titre). | Inscription

mouvante […] | […] | Figurer sculpturalement cette inscription en mouvement […] | […] | (Pour

l’“Inscription du haut” | épanouissement. 1914 » (pp. 57-58)

« Mariée | […] | Toute l’importance graphique est pour

cet épanouissement cinématique. | […] Cet épanouissent cinématique est la

partie la p. importante du tableau […]. Il est, en général, l’auréole de la

mariée, l’ensemble de ses vibrations splendides. […] Dans cet épanouissement,

la mariée se présente nue sous 2 apparences [vue par les célibataires, imaginée

par elle-même]. De l’accouplement de ces 2 apparences […] de leur collision

dépend tout l’épanouissement […] | […] | […] Des 2 développements graphique

obtenus, trouver leur conciliation, qui soit “l’épanouissement” sans

distinction de cause. » (pp. 62-63)

« Ventilation : | Partir d’un courant d’air intérieur. » (p. 68)

« Le gaz d’éclairage | […] | De leur étourdissement (provisoire), de leur perte de connaissance de situation

[…]. » (p.74)

« Tableaux

d’oculiste – | Eblouissement de l’éclaboussure par les tableaux

d’oculiste. | Sculpture de goutte (points) que forme l’éclaboussure après avoir

été éblouie à travers les tableaux oculistes […] » (pp. 92-93)

« Couleur | […] 1° son apparence = impression

rétinienne (et autres conséquences sensorielles) | 2° son apparition.

[…] » (p.98)

« Eclairage intérieur | | […] | Déterminer les effets

lumineux (ombres et lumières) d’une source intérieure, c’est à dire que chaque

matière […] est douée d’une “phosphorescence”

( ?) et s’illumine […] » (pp. 100-101)

« Possible | La

figuration d’un possible. | (pas comme contraire d’impossible | ni comme

relatif à probable | ni comme subordonné à vraisemblable) | Le possible est seulement | un “mordant” physique (genre vitriol) |

brûlant toute esthétique ou callistique. » (p. 104)

De l’écart comme figuration à la figuration d’un possible

brûlant tout, passant par l’étrange enfant-phare, ligne-trou, signe de

concordance, obscurité exposée, phénomène de densité oscillante, éclaboussement

et épanouissement, apparition de l’apparence, éblouissement de l’apparition,

étourdissement, perte de connaissance de la situation, éclairage intérieur, etc.

Duchamp pose des symptômes troublants et inexpliqués (le « voir

explication » ne se développe pas), parfois hésitant entre faire ou

non : « rien Peut-être. » qui, s’ils ne sont expériences

mystiques ou oculistes, sont à tout le moins très proche des phénomènes de

saturation levés par Jean-Luc Marion ou du sublime Kantien ; voire

relèvent presque de l’expérience phénoménologique (Kant, Hegel, Husserl

auraient-ils pu être un acquis munichois de 1912 ?). Ou Mallarmé, lu d’une

lecture intime, aurait ouvert une voie (telle qu’ensuite Blanchot la met à

jour-obscur).

Tout ceci reste à développer – oui Peut-être –

en l’hypothèse que la recherche de Duchamp tient du sublime, de

l’a–perception et de l’a–conception développés dans ces études.

94. Duchamp, A l’infinitif

« Boîte blanche », in « Duchamp du signe », p. 105.

95. LeWitt, cité par Kosuth, Art after Philosophy, in « Studio International, October, 1969 ».

96. Shakespeare, Hamlet, act 3, scene 2 ; act 5, scene 2 & act 2, scene 2.

97.

« A la fin de… 1919, je repartis pour l’Amérique et, voulant rapporter un

cadeau à mes amis les Arensberg, je demandai à un pharmacien parisien de vider

une ampoule de verre pleine de sérum et de la ressouder. Ceci est la précieuse

ampoule de 50 centimètres cubes d’Air de

Paris que je rapportai aux Arensberg en 1919. » Duchamp, A propos de moi-même, in « Duchamp

du signe », p. 227.

98. « Tableaux

d’oculiste – | Eblouissement

de l’éclaboussure | Sculpture de gouttes (points) que forme l’éclaboussure à

travers les tableaux oculistes, chaque goutte servant de point et renvoyée

miroriquement dans la partie haute du verre […] | Renvoi miroirique –

Chaque goutte passera […] », Duchamp, La

Boîte verte, in « Duchamp du signe », pp. 92-93. « Faire une

armoire à glace | Faire cette armoire à glace pour le tain », Duchamp, La Boîte de 1914, in « Duchamp du

signe », p. 38. « Argenter (comme un miroir) une partie du

fracas-éclaboussement », La Boîte

verte, in « Duchamp du signe », p. 118. « Les hommes au

miroir | Souvent le miroir les emprisonne et les retient fermement. Ils se

tiennent devant lui, fascinés. Ils sont absorbés, séparés de la réalité […] Le

miroir les regarde […] | Rrose Sélavy », Duchamp, Texticules, in « Duchamp du signe », pp. 270-271. « […]

Ils auraient été comme enveloppés […] d’un miroir qui leur aurait renvoyé leur

propre complexité au point de les halluciner assez onaniquement. » La Boîte verte, in « Duchamp du

signe », p. 76. Le renvoi miroirique a, en outre, été mis en œuvre par Dan

Graham, dans plusieurs de ses installations, dont Two

Adjacent Pavilions.

99. Duchamp, dans l’interview de Georges Charbonnier,

Entretiens avec Marcel Duchamp.

100.

Idem : « Cette imprécision, cette indécision, et quand même…

ça ne fait pas non sens… ce n’est même pas du non sens, mais ça donne une

direction… […] très inquiétante, donc vous voyez c’est c’est une veine qui m’a

com’ que j’aimais bien exploiter ou que j’

j’essayais d’exploiter et… je le fais dans ce titre là ou dans la peinture

elle-même ou dans la l’exécution du

Grand verre c’était la même idée dans tout ce qui composait ce verre. C’est de d’obtenir des effets qui partent en

tangentes, d’une tradition ou d’une acceptation normale des choses comme “la

fenêtre se ferme” le “la porte

s’ouvre” et cætera qui sont des choses trop connues depuis

trop longtemps et dont on aurai jamais pu parler, comprenez-vous ? Après

tout un tableau est est un diagramme,

d’une idée. »

101. Idem.

102. Idem : « “Nu vite” évidemment c’est très

simple, c’est un plaisir à jouer avec les mots. Quoi… que, vous savez ce que

j’en pense des mots, mais je dès que

vous y ajouter de la poésie ou du moins que vous transformez le mot de

communication en mot poétique, alors là

j’accepte parce que le mot devient comme une autre couleur, si vous voulez et

non pas une communication. Je n’ai pas inventé le mot “vite” puisqu’à ce moment

les il existait comme adjectif :

on disait que Monsieur untel qui avait fait la course de Paris Roubaix était

« vite » ; c’était une nouveauté sémantique à ce moment-là,

comprenez-vous ? Donc je m’en suis servi dans avec mes « nus », comprenez-vous , c’est c’était donc une application et

alors, avec l’idée aussi… d’ et très

importante d’introduire… l’ le rire

dans le sens bon du mot, pas le rire grossier ou la la mauvai’ l’humour… d’

d’une certaine qualité encore

difficile à… à exprimer, mais… s, je le considérai que tout le passé de la

tradition sauf Rabe-lais ! et Ja-rry ! était fait de gens sérieux…

qui considéraient que l’ la vie était

une chose sérieuse, qu’il fallait produire des choses sérieuses pour que la

postérité sérieuse comprenne ce que tous t’

ces gens sérieux de cette époque avaient fait. Et ça j’ai voulu m’en débarrasser

aussi : donc j’ai mis le mot “nu vite” qui n’était plus sérieux du tout,

il s’agissait, même pas d’en rire mais de se demander si je me m’ moquais du monde. »

103. Cette

citation et les suivantes, placées ensuite en retrait et sans guillemets, sont

tirées de Maurice Blanchot, Thomas

l’obscur, roman, pp. 89-90 et 94-95.

104. Dans l’interview

de Georges Charbonnier, Entretiens avec

Marcel Duchamp.

105. Idem.

106. Dernière scène de Mort

à Venise, de Visconti, qui fait comme répons à celle de Théorème, de Pasolini.

107. Wittgenstein, Remarques

sur les couleurs, (III, 184).

108. Idem

109. Idem (III, 145). Citons aussi : « Pourquoi un

blanc transparent n’est-il pas possible ? – Peint un corps rouge

transparent, et ensuite remplace le rouge par le blanc ! Le noir et le blanc

sont déjà pour quelque chose dans la transparence d’une couleur. Si tu

remplaces le rouge par le blanc, alors l’impression de la transparence ne se

produit plus. » (III, 24) ; voir aussi les Remarques (I, 46), (III, 24), (III, 195).

110. Marcel Duchamp, Dictionnaires

et atlas, in « Duchamp du signe », p. 110.

111. On trouve dans La

Boîte verte, in « Duchamp du

signe » de nombreux appels que fait Duchamp de ce rapport obligé

transparence-opacité. Ainsi :

« […] dans

l’obscurité, on déterminera (les conditions de) l’exposition

extra-rapide » (p. 43)

« L’intérieur et

l’extérieur […] peuvent recevoir une semblable identification […] » (p.

45)

« En général, le tableau et l’apparition d’une

apparence. | Mettre toute la mariée sous globe, ou dans une cage

transparente. » (p. 45)

« Faire un

ready-made avec une boîte enfermant quelque chose irreconnaissable au son et

souder la boîte [ce sera A bruit secret]

(p. 49)

« Ombre portée de 2, 3, 4, Readymades “rapprochés”. […] Prendre ces “devenus”

et en faire un relevé sur calque […]. » (p. 50)

« Tableau ou sculpture | Récipient plat en verre

– (recevant) toutes sortes de liquides colorés, morceaux de bois, de fer,

réactions chimiques. Agiter le récipient, et regarder par transparence. »

(p. 51)

« Hyposulfiter […] [ainsi] se superposant […] mais

n’imprimant que l’essentiel sans fond (le fond transparent du verre. […]

Peut-être se servir d’un moindre transparent (verre dépoli ou papier huilé ou

verni sur verre) permettant une opacité provisoire […]. » (p. 58)

« […] La représentation matérielle ne sera qu’un exemple de chacune de ces formes principales libres. (Un exemple

sans valeur représentative, mais permettant

le plus ou le moins). » (p. 67)

« Partir d’un courant

d’air intérieur. » (p. 68)

« Le Pendu femelle est la forme en perspective ordinaire d’un Pendu femelle dont on pourrait

peut-être essayer de retrouver la vraie

forme. » (p. 69)

« Moules mâliques (Mâlics ( ?)) | Par matrice

d’éros, en entend […] 8 formes mâliques […] | Les moulages du gaz ainsi obtenues entendraient les litanies […] sans

qu’ils pourront jamais dépasser le

Masque = Ils auraient été comme enveloppés […] » (p. 76)

« Elever de la poussière sur des verres. Poussière de 4

mois, de 6 mois qu’on enferme ensuite hermétiquement = Transparence |

Différences – chercher. | Pour les tamis dans le verre – laisser

tomber la poussière sur cette partie, une poussière de 3 ou 4 mois est essuyer

bien autour de façon à ce que la poussière soit une sorte de couleur (pastel

transparent). Emploi du mica. | Chercher aussi plusieurs couches de couleurs

transparentes (avec du vernis probablement) l’une au-dessus de l’autre, le tout

sur verre. – | Mentionner la qualité de poussière à l’envers soit comme nom du métal ou autre. » (pp.

78-79)

« Les tamis

de l’appareil célibataire sont une image

inversée de la porosité. »

(p. 79)

« Sculpture de gouttes (points) […]. Les gouttes

miroiriques, pas les gouttes mêmes, mais leur image passent entre les 2 états

de la même figure | (Peut-être employer des prismes collés derrière le verre

pour obtenir l’effet cherché). » (p. 93)

« Couleur | Soit

un objet en chocolat. | 1° son apparence = impression rétinienne ( et

autres conséquences sensorielles) | 2° son apparition. | Le moule d’un objet en chocolat est l’apparition négative du plan […] générateur […] : dans le

passage de l’apparition (moule) à l’apparence, le plan, composé d’éléments de lumière de type chocolat détermine la masse chocolat appâtent par teinture physique. | L’apparition négative (déterminée pour la forme colorée conventionnellement

par la perspective linéaire […]) […] de même cette apparition négative, pour le phénomène de teinture physique, est déterminée par source de lumière devenant

dans l’objet apparent masse éclairée

(couleurs natives = apparition en

négatif des couleurs apparentes de la

matière des objets.) » (pp. 99-100)

« Elevage des couleurs | En serre – (sur plaque

de verre, couleurs vues par transparence. » (p. 100)

« […] 9 trous | ombres portées formées par les éclaboussures

| venant d’en bas comme certains jets d’eau | accrochent des formes dans leur

transparence. » (p. 103)

Ce rapport transparence-opacité se poursuit ailleurs (y

compris dans les ready-made et leur jeu de couplage-opposition – un

ready-made transparent, un ready-made opaque), ainsi dans la Boîte blanche :

« Se servir du verre dépoli derrière lequel on applique

du papier noir mat (effet argent) [vers Fresh

widow] […] Avoir une pièce toute en glace […] » (p. 108)

« […] Verre | Jus transparent incolore | […] »

(pp. 114-115)

Voir aussi : « Nouvelle référence au verre »

(p. 118) et « Apparence et apparition », redéveloppées pp. 120-122.

112. Blanchot, Thomas

l’obscur, roman, p. 208 et p. 216.

113. Blanchot, L’Espace

littéraire, p. 14.

114. Idem, p. 15.

115. Duchamp, Entretiens, op. cit.

116. Kosuth, Art after

philosophy.

117. Refusant à

l’art toute analyse synthétique, Kosuth ne peut qu’occulter cette question :

si “contexte de l’art il y a”, l’objet, pour y entrer, doit y être accepté (ou

refusé, auquel cas il reste, sous sa définition, objet) ou en forcer l’entrée

– ce que Kosuth tend à penser sous l’aspect d’un objet qui ajoute à la

signification admise de l’art de nouvelle(s) signification(s). Ce qui est

impensé est que pour Kosuth cela aille de soit ! Hors il faut bien que

quelque chose soit “prêt” dans l’époque, que l’objet corresponde aux attentes

ou au “goût” d’une époque, pour qu’il soit accepté – même faisant une

entrée forcée (ou au contraire refusé – avec parfois scandale ;

refus ou scandale qui ne prédise nullement d’une plus tardive ou autre

acceptation, à une autre époque ou en un autre lieu.)

Ainsi,

comme l’a montré Benjamin Buchloh, Conceptual Art 1962–1969, la

consécration de l’art conceptuel par le contexte de l’art est concomitant de la

montée d’une société de gestion, pour laquelle ordonner, étiqueter, classer et

définir sont maîtres mots – ne produisant rien, mais se considérant management

nécessaire au contrôle des ressources, de la production et des échanges –

en institution “critique” de l’institution – et qui trouva dans les

formes “définitives”, “déclaratives” et “neutralisées” de l’art conceptuel son

esthétique.

A noter que Kosuth tombe sous une

aporie, issue d’une citation du philosophe analytique G.H. Von Wright, que

lui-même invoque : “The subject matter of conceptual investigations is the

meaning of certain words and expressions

– and not the things and states of affairs themselves about which we talk.” Hors le texte complet de Kosuth

cherche à parler de l’art lui-même, et ne fait que le ramener non à

ce qu’il est mais a ce qu’il signifie – d’où sa définition,

tautologiquement vide, finale : “art is the definition of art” ;

preuve que sa démarche – issue de la philosophie analytique – n’atteint pas le but qu’elle s’était

fixée ; et que, même étant totalement correcte, vraie et juste, elle

échoue.

118. Judd, cité par Kosuth, Art after philosophy.

119. Blanchot, L’Espace

littéraire, p. 19.

120. Idem, p. 246, citant une lettre de Rilke, à Clara Rilke.

121. Duchamp, Entretiens, op. cit.

122. Blanchot, L’Espace

littéraire, p. 122.

123. En référence à l’agence “artistique” de Philippe Thomas, Les Ready-made appartiennent à tout le

monde.

124.

Textes édités dans Igitur,

Divagations, Un Coup de dés, op. cit. , pp. 247-288.

125. Blanchot,

L’Espace littéraire, p. 294.

126. Idem, pp. 294-295.

127. Idem, pp. 347-348.

128. La Vie est un

songe, tragi-comédie de Calderon de la Barca, Macbeth, act 5, scene 5, de Shakespeare.

129. Blanchot, L’Espace

littéraire, pp. 295-296 et 300.

130. Idem, p. 300.

131. Idem, p. 303.

132. Idem, dans les annexes, L’Itinéraire de Hölderlin, p. 372.

133. Duchamp, Entretiens, op. cit.

134. Blanchot,

L’Espace littéraire, pp.

269-270.

135. Idem, p. 328.

136. Voir Blanchot, La

Question la plus ouverte, in « L’Entretien infini », pp. 14-39.

137. Blanchot,

L’Espace littéraire, pp.

330-332.

138. Duchamp, Entretiens, op. cit. A noter que sur la dernière partie

de la remarque : « […] il y aura un déchet fantastique, dans

une production comme la nôtre aujourd’hui, […] les greniers ne seront jamais

assez grands pour garder tout […] », nos sociétés mondialisées du

spectacle consumériste a, d’une certaine manière répondu : on ne compte

plus les succursales déterritorialisées de musées (Guggenheim Bilbao, Louvre

Abu Dhabi, etc.) ; ni la vogue des fondations privées aux architectures

manifestes du pouvoir spéculatif (Vuitton à Paris) ; ni les

agrandissements de musées existants (Tate Modern de Londres, MoMA de New York,

MoCA de Los Angeles, Kunsthaus de Bâle – autant d’annexes souvent liées

au sous-sol au bâtiment historique, qui se présentent comme de gigantesques mausolées

enterrant des pièces “contemporaines” aussi monumentales que mortes.

139. Blanchot,

L’Espace littéraire, pp. 328.

140. Marcel Duchamp, Adress

to a symposium at the Philadelphia Museum College of Art, March 1961.

Translated by Helen Meakins. First published in the Duchamp issue of Studio international, 1975)

141. Peut-être est-ce le cas de Warhol, Hirst, Koons, les Camouflages, comme disparition de l’être dans son individualité de

l’un, étant revers de l’exhibitionnisme des Divided

animalier de l’autre, disparition de l’être dans son humanité, amplifiée

par la gratuité des Balloons du

troisième, disparition de l’être dans sa choséité (un jour, peut-être, à

réfléchir, si “ça en vaut la peine”).

142. Vide d’être sans faire non-être compris comme néant,

tel que l’entend Maurice Blanchot dans L’Expérience

limite, in « L’Entretien Infini », p. 226 : « Heidegger

[…] suggérait que nous serions bien inspirés en écrivant désormais le mot être

et le mot néant que barrés par une croix de Saint-André : être [barré],

néant [barré] » ; ce qui nous r–approche des premières lignes

du Tao Te King : « Le Sens que l’on peut exprimer | n’est pas

le sens éternel. | Le nom que l’on peut proférer n’est pas le Nom éternel. | J’appelle “Non-être” le

commencement de Ciel et Terre”. | J’appelle “Etre” la Mère des êtres

individuels. | Se diriger vers le Non-être, | amène à contempler l’Essence

merveilleuse, | se diriger vers l’Etre, | à contempler les limitations

spatiales. | Tous deux sont originellement un | et par le nom seul différent. |

Dans cette Unité cet Un est mystère. | Mystère des mystères | est la porte par

où surgissent toutes merveilles. | […] | […] Car Etre et Non-Etre mutuellement

s’engendrent […] » (I, version Wilhelm et Perrot, pp. 51-52).

En ce sens, dans le zéro qu’est “O”, le contour du cercle

est Etre, qui appelle à contempler les limitations spatiales, et fait être

l’intérieur de ce cercle comme Non-être, qui appelle à contempler l’essence

même de l’Etre – sans limitation spatiale.

143. Les jonctions communicantes, aussi appelées jonctions gap ou >macula communicans ou nexus ou

jonctions lacunaires ou encore jonctions perméables, sont des jonctions

intercellulaires mettant en relation le cytoplasme de deux cellules voisines.

Chez l'être humain, les jonctions communicantes se situent principalement dans

le système nerveux central (wikipedia, article “jonction communicantes”)

– une abondante littérature scientifique étant disponible sur le réseau

internet (chercher à travers les mots clefs “jonctions gap”)

sur ce sujet, nous ne développerons pas ici ce point, ni les ressources

bibliographiques utiles.

Contentons-nous pour l’instant de noter que rejetant la

philosophie analytique – qui rejette la “continentale” comme idéaliste et

métaphysique, soit le cours suivi jusqu’ici – nous ne tombons pas dans

cet idéalité méta- mais bien sur la plus scientifique des disciplines : la

physique du cerveau, à savoir la science neurocognitive. Ainsi si Kant qui écrit

de l’effet du sublime qu’il attire et repousse toujours alternativement l’esprit dans une satisfaction qui recèle un plaisir

négatif, la science peut au moins aujourd’hui observer, décrire et analyser

– si ce n’est le sublime, au moins sont effet sur l’esprit.

144. Terme repris de Benjamin Delmotte, Le visible et l’intouchable.

145. Christo, dont les Wrapped

trees de la fondation Beyeler, 1997

146. Autres aphorismes renversants de cet ami très cher, à

l’école supérieure d’art visuel et après, devenu expert diamantaire, soit de la

transparence, depuis parti pour Anvers, Bombay et Ventiane et perdu de vue,

venu qu’il était de Chine :

« Je pars demain pour New York, en

extrême-occident » ; ou, lui, arrêt de bus Place Neuve, prenant le 10

qui le conduira à l’aéroport, puis de là à un séjour à Beijing, me dit :

« Bon voyage » et à mon air interloqué : « Moi, je reste où

je suis… pour moi, c’est toi qui bouges, t’éloignes » - ce qui rappelle bien entendu l’aphorisme

et dernier ready-made de Duchamp, sur sa tombe : « D’ailleurs, c’est

toujours les autres qui meurent ».

Lui, face à un jury qui examine son travail sous l’air de

“ça a déjà été fait” : « Monsieur, vous avez mangé hier ? donc

c’est fait. Mangerez-vous aujourd’hui ? » ; ou en réponse à un autre

lui demandant lesquelles de ses réalisations étaient celles du début et

lesquelles terminaient sa démarche : « Donc, tu peux me dire quand le

monde a commencé ; et quand il finira ! » ; ou éberluant un

autre, étonné de l’exotisme de son travail : « Plus la forêt est grande,

plus les oiseaux on trouve. »

Parfois provoquant, à un étudiant d’origine japonaise qui

lui disait chercher à produire un choc : « Je serai toi, je ferai

exploser une bombe atomique, ça c’est un œuvre qui choque », il a toujours

été révélateur : « Sur un papier, tu traces un trait, tu vois

quoi ? un trait ? Non : deux espaces » ; « Un

puzzle c’est des milliers de pièces pour une possibilité, un tangram c’est sept

pièces pour des millions de possibilités » ; « Les échecs, c’est

tactique, si tu cherches un jeu de stratégie, c’est le go » ;

« Le pays le plus communiste du monde, c’est la Chine, le pays où il y a

le plus d’entreprises marxistes au monde, c’est les Etats-Unis, et l’entreprise

la plus maoïste du monde, c’est Mac Donald’s. »

Nous cuisinions souvent chez lui, au milieu de la nuit, à la

flamme de gaz : « Tu vois cette casserole pleine d’eau ? on peut

faire quoi avec ? Cuire l’eau… ou éteindre le feu ! » ; ou,

dernière d’une série infinie, que j’arrête ici parce que j’ai particulièrement

appréciée : « Quand on est dans son bain, on ne sent pas qu’on est

mouillé. »

147. En réponse au Less is more d’Ad Rheinardt, Twelve Rules

for a New Academy.

148. Selon une règle très conceptuelle, le peintre a établi

une procédure en cas d’erreur : 1° si dans la suite progressive des

nombres il en oublie et va trop avant (tel 24, 25, 26, 36), il prendra ensuite

les nombres qui de l’erreur le ramène à la suite (du 36, inscrira 35, 34, 33…

etc. jusqu’au 26), puis reprendra son décompte normalement (26, 27, 28, etc.) :

2° si dans la suite progressive des nombres il s’oublie et vers l’arrière

régresse (tel 24, 25, 26, 16), il reprendra , sa suite depuis le nombre erroné

(16, 17, 18… 24, 25, 26, 27, etc.).

149. Expression de Roman Opalka pour qualifier son décompte devenu

blanc sur blanc.

150. Tao te king,

XLII, p. 95, puis LXIV, p. 117.

151. Shitao, Les

propos sur la peinture du moine Citrouille-amère, I, pp. 9-11.

152. Heidegger, Sein und Zeit, § 45, p. 235. Il est

renoncé à livrer traduction des citations, les chacune étant redéployée en

regard du travail d’Opalka.

153. Idem, § 65, p. 329.

154. Idem, p. 331.

155. Ainsi le décompte s’est achevé à 5607249 (le 6 août

2011), chiffre parfaitement visible et lisible porté à l’encre sur papier,

technique issue d’une autre règle que se fixait Opalka : si la plupart du

temps il décomptait en peinture, sur ces Fragments

de presque deux sur un mètre cinquante, lorsqu’il n’avait pas l’opportunité de

ce format d’atelier – en voyage, dans son lit, etc. – il

poursuivait son décompte sur des Carnets

de voyage de format A4.

156. Heidegger, Sein

und Zeit, § 66, p. 333.

157. Idem, § 72, p. 373.

158. Idem, § 78, p. 404.

159. Idem, p. 405.

160. Databilité exemplifiée par les Date Painting de Kawara, dont Dec.28.1977.

161. Heidegger, Sein

und Zeit, § 79, p. 406.

162. Idem, p. 410.

163. Pour les trois parties de citation telles que

découpées, idem, § 80, pp. 416-417.

164. Idem, pp. 412-416.

165. Idem, § 81, p. 422.

166. Voir le tout premier texte de cette étude, Point de vue.

167. Heidegger, Sein

und Zeit, § 81, p. 424.

168. Idem.

169. Idem, pp. 424-425.

170. On Kawara, op.

cit.

171. Heidegger, Sein und Zeit, § 83, p. 437.

172. Idem, § 78, pp. 404-405.

173. Idem, § 68, p. 338.

174. Idem,

§ 79, p. 410, à quoi peut être ajouté, pour couper cours à l’idée qu’Opalka a

perdu sa vie (son temps) à faire son œuvre : »Der Unentschlossene versteht

sich aus den in solchem Gegenwärtigen begegnenden und wechselnd sich

andrängenden nächsten Begebenheiten und Zu-fällen. An das

Besorgte vielgeschäftig sich verlierend, verliert der

Unentschlossene an es seine Zeit. Daher denn die für ihn

charakteristische Rede: “ich habe keine Zeit”. So wie der uneigentlich

Existierende ständig Zeit verliert und nie solche “hat”, so bleibt es die

Auszeichnung der Zeitlichkeit eigentlicher Existenz, daß sie in der

Entschlossenheit nie Zeit verliert und “immer Zeit hat”. Denn die Zeitlichkeit

der Entschlossenheit hat bezüglich ihrer Gegenwart den Charakter des Augenblicks.

Dessen eigentliches Gegenwärtigen der Situation hat selbst nicht die

Führung, sondern ist in der gewesenden Zukunft gehalten. Die

augenblickliche Existenz zeitigt sich als schicksalhaft ganze Erstrecktheit im

Sinne der eigentlichen, geschichtlichen Ständigkeit des Selbst.

Die dergestalt zeitliche Existenz hat “ständig” ihre Zeit für das,

was die Situation von ihr verlangt.« (idem).

"De cette

remarque peut être mise au jour l’exigence que demande de l’œuvre d’Opalka

(dans sa réalisation, dans sa contemplation) : la résolution – “Entschlossenheit” –, l’avoir

toujours le temps, étant avec lui dans ses limites, ne le perdant jamais (de

vue, de conscience) – “Entschlossenheit

nie Zeit verliert und immer Zeit hat” –, cette conscience du présent

qui n’est pas un maintenant mais un instant, et fait de l’existence celle de

chaque instant – “augenblickliche

Existenz” –, ce pour ce qui est requis par elle (existence ou œuvre)

– “von ihr verlangt”

– ; il s’agit bien d’une exigence inconditionnelle.

175. Idem, § 43, p. 204.

176. Idem, § 74, p. 384.

177. L’erreur peut demander l’excuse, la faute est coupable

et reste sans excuse demandée et, de fait, accordée. Qu’Heidegger ait vu la

temporalité authentique dans l’avènement d’un nouvel ordre social – le

nazisme – l’historialité advenir avec un homme – Hitler – et

le destin se mettre au jour – en hypostasiant le Dasein au peuple –, du moins pendant toute la période du Rectorat (1933-34), qu’il n’ait rien dit

des suites du régime et accueillit sa catastrophe comme “destin” (1934-45),

qu’ensuite il y ait fait l’impasse de toute explication, de toute

reconnaissance de la faute – ce qui en aurait fait une erreur -, ne considérant

pas même dans sa critique de la technique (1945-76) ce que le nazisme avait

d’usage totalitaire de la technique (mais autant que le communisme réel ou le

capitalisme libéral, tous systèmes de la technique que la seconde guerre

mondiale oppose) ; tout ceci invalide la personne d’Heidegger et certains

de ces textes, mais pas Sein und Zeit

qui date de 1927 et s’écrit hors connaissance de la montée progressive, et

d’abord locale, du national-socialisme. Si du texte on peut montrer comment

Heidegger a dérivé fatalement vers une libre acceptation du nazisme, on ne

saurait y lire les prémisses d’une telle pensée, inconnue de l’auteur lors de

la rédaction. Hors des débats idéologiques qui affectent, depuis, la réception

d’Heidegger, on pourra lire la remarquable enquête “policière”, à la fois

biographique et philosophique de Guillaume Payen, Martin Heidegger. On peut aussi comprendre que nombre de textes

critiques lient l’œuvre d’Opalka à la pensée de Levinas – se référer

ainsi à la victime paraissant plus propre que de renvoyer au coupable – reste

qu’il m’a paru intègre de renvoyer la comparaison à l’ouvrage qui fait souche

pour toute la phénoménologie et l’existentialisme du siècle. Et si, chez

Heidegger, on peut trouver le soupçon messianique d’entraîner chacun dans la

réalisation de sa pensée, gardons l’écart chez l’artiste : Opalka n’y

entraîne que lui-même, et nous, si nous le souhaitons, souvent d’ailleurs

l’espace d’un moment – ce moment où l’instant nous sera donné, fulgurance

dont nous pouvons, le moment d’après, à notre bon vouloir, nous libérer. Ainsi,

si comparaison il y a entre proposition artistique et pensée philosophique,

elle cesse à la liberté que nous conserve l’art, et dont la philosophie peut

nous priver, lorsqu’elle s’érige en système déjà ; ou pire, croit pouvoir

s’appliquer en politique.

178. Cinq

millions six cent sept mille deux cent quarante-neuf, en polonais, langue dans

laquelle Opalka comptait oralement (et parfois audio enregistrait) en peignant.

Il investissait de fait non seulement sa main, son oeil et sa mémoire, mais

aussi sa voix, sa respiration, l’entier de son souffle corporel, vivant la

longue litanie du décompte oral – qui prend son temps, vivant

intégralement ce temps pris (allant in fine jusqu’à en produire l’image de son

visage, de son regard se fatiguant, de ses traits se marquant, de sa peau

blanchissante, se photographiant devant son Détail

à chaque arrêt du travail, frontalité d’un face à face autant avec lui qu’avec

nous).

179. Atemwende de Paul Celan.

180. Ryonen

Genzô, texte calligraphié à gauche de son Cercle Enzo.

181. Et inister n’est pas l’étant – puisque c’est en

soi et non du dehors (l’étant comme tout ce qui est chez Heidegger, l’étant

comme soi perçu par l’autre chez Levinas), mais bien du dedans et pour soi que

cet inister se fait jour. A noter qu’instase, très rare, est un terme parfois

employé en philosophie et théologie, pour exprimer combien est intérieur et

loin de porter dehors “l’extase”.

182. A propos de l’effet produit par la rencontre des œuvres

de Giacometti, Viola, Rothko, voir la partie titrée Entre-temps de cette étude.

183. Marcel Proust, Du

Côté de chez Swann, p. 5 ; inspiré du temps bergsonien.

184. Représentation,

présentation, imprésentable ; puis Après

le sublime, état de l’esthétique, in « L’Inhumain ».

185. Voir la partie titrée Temps – in(s)-tant de cette étude.

186. Lyotard, Après le

sublime, état de l’esthétique.

187. D’où mon intérêt, sans ne rien savoir de la musique

– qu’au moins je perçois en toute “innocence” - pour Ives, Ligeti, Scelsi, etc.

188. Lyotard, Après le

sublime, état de l’esthétique.

189. Idem

190. Voir en particulier Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne.

191. Lyotard, Quelque

chose comme : “communication… sans communication”.

192. Ce pourquoi je pense qu’il faille à haute voix lire les

nombres d’Opalka ; autant pour “occuper l’esprit” dans une activité quasi

tautologique (je dis ce que je lis qui est ce que je vois), que pour saisir par

le souffle de la voix et les intermittences de la respiration, l’instant,

chaque instant, se creuser. Ainsi n’est plus perçue et pensée la progression

des nombres en grandeur (321, 322, 323… ∞) jusqu’à un infini “positif”,

quantitatif, mais au sein même la matière de cette progression, en infini

“négatif” ou in–fini qualitatif, qui creuse et annule cette progression

(entre 322 et 323, combien de nombres et lesquels ? 322, 322.5, 323…

322.5, 322.6, 322.7… 322.7, 322.07, 322.007, etc.)

193. Lyotard, Après le

sublime, état de l’esthétique.

194. Blanchot, L’Espace

littéraire.

195. Lyotard, Conservation

et couleur, in « L’Inhumain ».

196. Mallarmé,

Crise de vers, in « Igitur, Divagations, Un Coup de dés ». p. 259.

197.

Lyotard, Le Sublime et l’avant-garde.

198. Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (Erste Fassung) in »Gesammelte Schriften, Band I-2«, p. 440, trad. Rochilz in « Œuvre, tome III », p. 75.

199. Il faut renvoyer à ce propos aux études de Georges Didi-Hüberman, La peinture incarnée ; Devant l’image et Fra Angelico, Dissemblance et figuration.

200. Walter

Benjamin, Das Passagen-Werk (Aufzeichnungen und

Materialien), In »Gesammelte

Schriften, Band V«, p. 560.

201. Heidegger, Remarques sur art, sculpture, espace.

202. Selon le mot de Diderot sur La Raie de Chardin, op. cit.

203.

Expression de Maurice Merleau-Ponty, L’Œil

et l’esprit.

204. Voir

les deux parties suivantes de cette étude : Entre et A-perçu –

a-perdu.

205. Voir

l’ouverture de cette étude : Point

de vue

206.

Personnage du texte de Joyce, Ulysse.

Texte dont je me souviens parfaitement de mes réactions à première lecture,

tant impression et contre coup furent fort. Dès la première phrase attachement

sans borne à Mulligan – tant les phrases qui le font sont fortes :

“Stately, plump

Buck Mulligan came from the stairhead, bearing a bowl of lather on which a mirror

and a razor lay crossed. A yellow dressing gown, ungirdled, was sustained

gently-behind him by the mild morning air. He held the bowl aloft and intoned:

- Introibo ad

altare Dei.

Halted, he peered

down the dark winding stairs and called up coarsely:

- Come up,

Kinch. Come up, you fearful jesuit.

Solemnly he

came forward and mounted the round gunrest. He faced about and blessed gravely

thrice the tower, the surrounding country and the awaking mountains. Then,

catching sight of Stephen Dedalus, he bent towards him and made rapid crosses

in the air, gurgling in his throat and shaking his head.” (Ulysses, p. 1)

Mulligan

majestueux, “Chrysotomos”, fort et

brillant face au pâle Stephan endormi, blessé par la lumière et son ami ;

Mulligan qui rapidement se révèle in fat ironique étudiant bouffon, et est

rejeté en personnage de troisième plan. Entré comme un héros, il est effacé par

Joyce, déception du lecteur que j’étais, croyant tenir sous mes yeux un roman

épique.

Quelques pages

passées, c’est Stephen Dedalus qui pour certain est mon attache : affinité

intellectuelle avec celui qui questionne – expérimente, cherche –

et ne trouve pas, tourné vers le lointain, par sensation – intellection

et “ineluctable modality of the visible”

(voir la partie titrée Point de vue

de cette étude) se fait héros. Non d’un roman épique, mais philosophique, héros

avec lequel se construit non l’admiration du majestueux, mais la joyeuse

identification du lecteur. Mais c’est à la désespérance de se voir abandonné de

lui que nous livre Joyce à la p. 65 :

“Mr Lepold

Bloom ate with relish the inner organs of beasts fowls. He liked thick

giblet soup, nutty gizzards, a stuffed roast heart, liver slices fried with

crustcrumbs, fried hencod's roes. Most of all he liked grilled mutton kidneys

which gave to his palate a fine tang of faintly scented urine”.

Et c’est ce Bloom banal, dégueulasse déjection

que Joyce nous force à suivre ! Il ne nous en libérera, pour le monologue

de sa femme Molly qu’en p. 871, Bloom insipide publiciste qui erre de

charcuterie en ruelle, de journal ou boulevard, de bar en bordel, Bloom serait

Ulysse, ce héros attendu ? Moyen-vieux, insignifiant, passif, qui n’a pas

même cette sorte de noblesse âgée qui semble être attribuée à Simon Dedalus,

père de Stephen. Un sot.

C’était en 1988 (et je venais de finir la Recherche de Proust après avoir fait le

deuil de Swann, et appris que l’antipathique Verdurin allait être la

victorieuse des temps prochains, me demandant alors – et toujours –

qui est Marcel, ce “Je” qui retrouve ce temps passé). Repris en 1992, j’avais

une autre idée de l’Ulysse mythologique : oui, un sot, rusé parce que sot,

peu courageux – il fait tout pour ne pas partir guerroyer, puis

passivement subit tout pour se perdre au loin et ne pas rentrer –. Et là,

j’ai relu avec courage contre mes convictions le texte de Joyce, et peut-être

sinon mieux compris, mieux accepté. Il importe que Bloom ne soit pas attachant,

il importe qu’il n’y ait ni héros, ni majestuosité ni identification ; les

personnages, leurs actions, le récit n’importent pas. C’est la langue qui

importe, l’écriture, les mots, les sons, les couleurs, les images – et

c’est en anglais (même si la traduction française a été revue par l’auteur) que

cela se donne. Et ces mots peuvent s’emparer du plus proche, pour transformer

chaque mot commun en un mot autre, rendre sa sonorité, lui donner une couleur,

en faire image, révéler un lointain.

Ce mot-image rappelle ce que Duchamp dit de ses

titres : « Cette imprécision, cette indécision, et quand même… ça ne fait

pas non sens… ce n’est même pas du non sens, mais ça donne une direction… […]

très inquiétante, donc vous voyez c’est

c’est une veine qui m’a com’ que

j’aimais bien exploiter ou que j’ j’essayais

d’exploiter et… je le fais dans ce titre là ou dans la peinture elle-même ou

dans la l’exécution du Grand verre

c’était la même idée dans tout ce qui composait ce verre. C’est de d’obtenir des effets qui partent en

tangentes, d’une tradition ou d’une acceptation normale des choses comme “la

fenêtre se ferme” le “la porte

s’ouvre” et cætera qui sont des

choses trop connues depuis trop longtemps et dont on aurai jamais pu parler,

comprenez-vous ? Après tout un tableau est est un diagramme, d’une idée.»

207. Τηλέμαχος :

têlé – au loin, makhos – combattre.

208. Stephen Dedalus semble trouver en Bloom un

père de substitution, le rêvant en apparition (3. Proteus), l’aidant à sortir du bordel (15. Circe), puis le guidant de ruelles en abris (16. Eumaeus). Bloom, relation de Simon

Dedalus, père de Stephan, est pour Stephan-Télémaque cet Ulysse revenu qui

peut-être n’est pas l’Ulysse (son père) qui avait quitté Ithaque vingt ans plus

tôt.

209. Molly Bloom, jeune fille Marion Tweedy,

Pénélope, vient du lointain : des antipodes de la présence anglaise en

Europe. Au roc irlandais occupé répond l’occupation de roc de Gibraltar ;

à l’île qui gît entre la Mer d’Irlande et l’Atlantique nord répond la péninsule

qui se dresse entre Méditerranée et Atlantique sud ; à Erin ramenée à la seule ville de Dublin

répond Gibraltar qui est roc et ville. Fille d’un officier irlandais exilé et